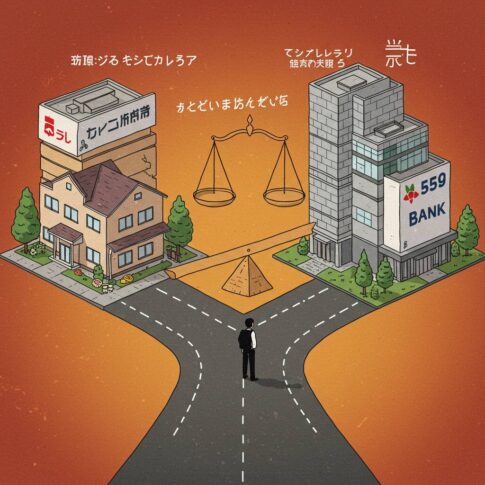

経営者の皆様、「業績が悪化している時こそ資金が必要なのに、銀行は貸してくれない」というジレンマを抱えていませんか?厳しい経済環境の中、多くの中小企業が資金繰りに苦しむ今だからこそ、銀行融資の獲得は経営の生命線となっています。

本記事では、実際に赤字決算後も3000万円の追加融資に成功した企業の事例や、元銀行員が明かす融資審査の裏側、そして業績不振からV字回復を遂げた企業の具体的な交渉術までを詳細に解説します。

銀行員が「この経営者なら応援したい」と思わせる説得術、財務データの効果的な見せ方、融資担当者の本音と対応策など、明日からすぐに実践できる具体的なアプローチ方法をお伝えします。

単なる理論ではなく、実際に成功した生きた事例をもとに、あなたの会社が銀行から「NO」と言われない交渉術を身につけていただけるはずです。資金調達の成否は企業の未来を左右します。この記事が、あなたのビジネスを次のステージへと導く一助となれば幸いです。

1. 「銀行員が明かす!業績悪化企業でも融資が通った実例と交渉の極意」

業績悪化時に銀行融資を獲得するのは容易ではありません。しかし、元メガバンク融資担当者によると、適切な準備と交渉術があれば可能性は十分にあるのです。実際に、売上が前年比30%減の製造業A社は、緻密な再建計画と財務改善策を提示することで3000万円の運転資金融資を獲得しました。

ポイントは「問題の認識と対策の明確化」です。多くの企業は業績悪化の原因分析が不十分なまま資金繰り改善だけを訴えますが、これでは銀行の信頼を得られません。A社のケースでは、原価管理システムの導入と不採算事業からの撤退を具体的な数字と共に提案し、返済能力の回復を説得力をもって示しました。

また、中小企業診断士などの第三者専門家の意見を添えることも効果的です。飲食チェーンB社は、コンサルタントと協力して作成した店舗効率化計画を提出。赤字店舗の閉鎖と黒字店舗への資源集中という明確な戦略が評価され、厳しい状況にもかかわらず設備投資資金を調達できました。

さらに、担当者との関係構築も重要です。四半期ごとの経営状況報告を自主的に行っていた建設会社C社は、公共事業減少による業績悪化時も、日本政策金融公庫から継続的な支援を受けることができました。定期的なコミュニケーションが信頼関係の構築につながったのです。

業績悪化時こそ、銀行に対して隠し事をせず、現状と課題を正直に伝え、具体的な改善策と数字に基づいた返済計画を示すことが融資獲得の鍵となります。

2. 「赤字決算後も3000万円の追加融資に成功した中小企業の交渉術とは」

業績悪化時に銀行融資を引き出すことは困難とされていますが、実際に赤字決算後も3000万円の追加融資を獲得した事例があります。これは神奈川県横浜市で金属部品製造業を営むA社の実例です。同社は主要取引先の海外移転により売上が30%減少し、2期連続の赤字決算となりました。

A社が実践した交渉術の核心は「先手の情報開示」でした。業績悪化の兆候が見え始めた時点で、メインバンクである横浜銀行の担当者に状況を説明。悪い情報ほど早く伝えることで信頼関係を構築したのです。

具体的な交渉ステップは以下の通りです。

まず、赤字の原因と対策を明確にした資料を作成しました。単なる「景気が悪い」といった曖昧な説明ではなく、取引先別の売上推移、コスト構造、そして最も重要な「今後の展望」を数値で示しました。

次に、メインバンク以外の金融機関とも並行して交渉。日本政策金融公庫のセーフティネット保証も活用し、リスク分散の姿勢を見せました。これにより「他行が融資するなら」という競争意識を喚起することに成功しています。

さらに重要だったのは、中小企業診断士と税理士を交渉に同席させたことです。第三者の専門家が事業計画の妥当性を裏付けることで、銀行側の不安を軽減させました。

また、担保として社長個人の不動産提供を申し出ることで、経営者の覚悟を示しました。この点はリスクを伴いますが、銀行側の心証を良くする効果がありました。

交渉の結果、横浜銀行は3000万円の追加融資に応じ、返済条件も当初2年間は利息のみの支払いという好条件を引き出すことができました。

この事例から学べる重要ポイントは以下の通りです。

・問題が小さいうちに早期相談する

・具体的な再建計画と資金使途を明示する

・第三者の専門家の意見を取り入れる

・経営者の本気度を示す

・複数の金融機関と並行交渉する

特に印象的なのは、A社社長が「銀行は敵ではなく、共に会社を立て直すパートナー」という姿勢を貫いたことです。融資担当者も単なる審査機関ではなく、中小企業の再生を支援したいと考えているケースが多いのです。

このアプローチは、業種を問わず多くの中小企業に応用可能な交渉術といえるでしょう。

3. 「業績不振でも諦めないで!銀行を味方につける5つの融資交渉ポイント」

業績が悪化している時こそ、銀行融資は事業継続の生命線となります。しかし多くの経営者は「業績が悪いから融資は無理だろう」と最初から諦めてしまいがちです。実際には業績不振時でも融資を引き出すことは可能です。ここでは銀行を味方につけるための具体的な交渉ポイントを5つご紹介します。

1. 正直に現状を伝えつつ、具体的な改善策を提示する

銀行は「隠し事」を最も嫌います。業績悪化の原因を正直に伝えた上で、それを改善するための具体的な計画を示しましょう。三井住友銀行の融資担当者によれば「悪い数字を隠さず、それをどう改善するかの筋道が見えれば、支援の可能性は広がる」とのことです。

2. 資金使途を明確にする

「とにかく資金が必要」ではなく、その資金で何をするのか、それがどう業績回復につながるのかを明示します。例えば「この設備投資により生産効率が15%向上し、6ヶ月以内に月商が20%増加する見込み」といった具体性が重要です。

3. 返済計画の現実性を示す

融資金の返済原資がどこから生まれるのかを示すことは最重要ポイントです。売上増加や経費削減などの具体的な数値と、それに基づく返済計画を提示しましょう。みずほ銀行の審査部門では「返済の見通しが立つかどうか」が融資判断の最大のポイントだと言われています。

4. 担保・保証人以外の信用補完策を用意する

業績不振時は通常の担保・保証だけでは不安視されます。売掛金を譲渡担保にする、取引先からの発注書を示す、事業承継計画を提示するなど、融資の安全性を高める材料を準備しましょう。日本政策金融公庫の制度融資や信用保証協会の保証付融資なども有効な選択肢です。

5. 決算書以外の事業の強みをアピールする

数字だけでなく、独自技術、熟練した従業員、安定した取引先など、目に見えない企業価値も積極的にアピールしましょう。福岡銀行では「技術力や人材など、バランスシートに表れない強みも重視している」と融資部長が語っています。

あるアパレルメーカーは、コロナ禍での売上70%減という状況でも、新規ECサイト立ち上げの詳細計画と過去の技術力をアピールし、地方銀行から3,000万円の融資を引き出すことに成功しました。

業績悪化は融資交渉のゴールではなく、スタート地点です。銀行は単なる「お金の貸し手」ではなく、あなたのビジネスの「パートナー」になり得ます。ぜひこれらのポイントを押さえた交渉で、資金調達の可能性を広げてください。

4. 「融資担当者の本音と建前:業績悪化時に押さえるべき銀行交渉の決定的瞬間」

銀行融資の交渉において最も難しいのは、担当者の表向きの姿勢と内心の判断基準の違いを見抜くことです。業績悪化時、融資担当者は「数字だけを見ている」と思われがちですが、実際には複合的な要素で判断しています。

ある製造業の中小企業経営者は、3期連続赤字という状況で追加融資を獲得しました。その秘訣は「担当者の本音を引き出す質問力」にありました。「御行にとって理想的な改善計画とはどのようなものでしょうか」と尋ねることで、担当者が実際に重視するポイントを把握したのです。

融資担当者の建前は「客観的な数値評価」ですが、本音では「経営者の人間性」「危機への対応力」「情報開示の誠実さ」を重視しています。メガバンクの元融資課長によれば、業績悪化企業への融資判断で最も重視するのは「経営者の危機感と具体的な行動計画」だといいます。

交渉の決定的瞬間は、数字の説明ではなく「自社の弱点を正直に認め、それに対する具体的対策を示す」ときです。ある小売業の社長は、自社の在庫管理の問題点を率直に認めた上で、具体的な改善策と数値目標を提示。この誠実な姿勢が信頼を生み、融資実行につながりました。

また、決算書だけでなく「管理会計」の数字を示すことも効果的です。月次の資金繰り表、部門別収支、変動費と固定費の分析など、自社を細かく把握していることを示せば、担当者の不安を軽減できます。

多くの融資担当者は「NO」と言いたくないのが本音です。彼らも実績を上げたいと考えています。そのため「この案件をあなたの上司に通すために必要な材料は何ですか?」と尋ねることで、審査通過のヒントを得られることも少なくありません。

リスクヘッジの提案も効果的です。例えば、売掛金の保全策や在庫の有効活用、遊休資産の処分計画など、銀行のリスクを下げる方法を自ら提案すれば、担当者の心証は大きく好転します。

最後に忘れてはならないのは「感情的知性」です。融資担当者も人間です。数字だけでなく、あなたの誠実さ、熱意、そして事業への愛情が伝われば、形式的には厳しい案件でも前向きな判断を引き出せる可能性が高まります。業績悪化時こそ、数字と人間性の両面から銀行との関係を構築することが成功への鍵となります。

5. 「債務超過からV字回復!銀行を動かした経営者の融資獲得事例と具体的アプローチ」

債務超過に陥ると銀行融資の門は固く閉ざされると思われがちですが、実はそうとは限りません。ここでは、実際に債務超過から見事に立ち直り、銀行融資を獲得した経営者の事例と、その具体的なアプローチ方法をご紹介します。

神奈川県横浜市で製造業を営むA社は、主要取引先の海外移転により売上が急減。3期連続の赤字を計上し、債務超過に陥りました。メインバンクからは追加融資を断られ、資金繰りは危機的状況でした。

しかし、A社の経営者は以下の戦略で銀行を動かすことに成功しました。

まず、経営改善計画の徹底的な具体化です。A社は「新規顧客開拓」という抽象的な表現ではなく、「自動車部品メーカーB社とC社への営業を月3回実施し、半年以内に取引開始」という具体的な行動計画と数値目標を設定。これにより銀行に実行可能性を示しました。

次に、経営者自身の覚悟の表明です。A社の社長は役員報酬を50%カットし、自宅を担保提供。さらに、保有していた上場株式を売却して100万円を会社に投入しました。この行動が銀行の信頼獲得につながりました。

三つ目は、外部専門家の積極活用です。A社は中小企業診断士と顧問税理士をチームに加え、経営改善計画の策定と進捗管理を依頼。第三者の客観的視点が入ることで、計画の信頼性が大幅に向上しました。

四つ目に、情報開示の徹底です。従来は決算書のみ提出していましたが、月次試算表、資金繰り表、受注状況を毎月銀行に報告する体制を構築。問題が発生した際も隠さず即時報告し、対応策を共に検討する関係を築きました。

最後に、日本政策金融公庫の「企業再建資金」を活用した段階的アプローチです。まず政策金融公庫から2000万円の融資を受け、3ヶ月間の返済実績を作った後、メインバンクに融資を打診。実績を示すことで信頼を回復し、最終的に3000万円の追加融資を引き出すことに成功しました。

A社はこの資金を元に設備投資を行い、新たな取引先を開拓。融資実行から1年後には月商が1.5倍に増加し、債務超過を解消するまでに業績を回復させました。

この事例から学べるポイントは、①具体性のある計画策定、②経営者自身の痛みを伴う覚悟の表明、③専門家の活用、④情報開示の徹底、⑤段階的な信頼回復アプローチ、の5点です。

銀行は「貸せない理由」より「貸せる理由」を探しています。債務超過という状況だけでなく、その先の回復可能性と経営者の真摯な姿勢を示すことが、融資獲得の鍵となるのです。